ボードメーカーの旗手として

高島屋百貨店を皮切りに、やがて多くのデパートでテッドのボードが扱われるようになっていった。当時、最も力を入れて売ってくれたのが渋谷にあった緑屋というデパートだった。

デパートでの展開が順調になると、次に、テッドはスポーツ専門店への交渉を試みた。スキー選手だった学生時代によく通ったことのあったミナミスポーツに出かけて行き、ボードを扱ってもらえるよう説得したのである。スポーツ専門店での扱いを可能とさせたことによるメリットはとても大きかった。スポーツ用品の展示会でサーフボードを展示する機会に恵まれたことは、TED ロゴの入ったサーフボードを多くの人の目に触れさせるためにも効果的で、TED SURFの名前は瞬く間に世間に広まっていった。

ボードの噂を聞きつけ、日本中からボードのオーダーが舞い込んでくる一方、ボードシェイプを学びに多くのサーファーたちも集まってきた。

今ではサーフィン界の「レジェンド」と呼ばれている人たち、当時はまだ高校生ぐらいだった少年たちが、テッドのところにボードづくりを教えてほしいと、やってきていた。ドジ井坂(井坂啓己)※3、長沼一仁※4、川南活※5といったメンバーを筆頭に、小室正則※6、出川三千男※7らも、ボードを作りたくて集まってきた。

「ボード作りを手伝ってもらってもろくに支払いもできないじゃない、せめてもと一升だきの大釜を買って、それで皆に食事を振るまったりしてね、賑やかだったよ」

日本におけるサーフボード製造の黎明期でもあり、情熱あるよき時代であった。ウレタンフォームも、長さ、幅を同じスケールとした製品を独自に開発し、サーフボードの量産化も可能となりはじめていた。

「ワーゲンショップ“フラット4”の小森隆さんがボードを買いに神田のお店にわざわざ来てくれたよね、その頃。あと、ドンキーカルテットの小野やすしさんとかメンバー揃ってボードをオーダーしにきてくれたりもしてね、今思えばいろいろな有名人がボードを買いにきてくれたよ」

「格好のいい遊び」としてもてはやされ始めたサーフィンだったが、初期のボードは長く、重量もあったので泳力が必要だった。と同時に、ビーチまで行くための車も必要で、ボードを実際に購入していく人の多くは裕福な家に育った若者が中心だった。TED SURFのロゴの入ったボードを車に積んで海へ行くことは、モータリゼーションの発展と平行した形でひとつのステイタスとなり、ファッションにもアメリカ文化にも敏感な人たちが率先し、サーフィンの流行は広がりはじめていったのである。

もっとも、サーフィンクラブなるものがすでにその頃、日本には存在していた。東京に高橋太郎率いる「ダックス」、湘南の鵠沼では佐賀亜光※8が「シャークス」を、大磯では石渡啓介※9が「ビッグウェーバーズ」といったチームをそれぞれに結成していた。千葉の鴨川では、君塚房次郎が若手サーファーの川井幹夫※10らを引き連れ「鴨川ドロフィンズ」をまとめていた。どれも皆、自然派生的にほぼ同時期に生まれたものだったが、当時は、どっちが先にできたかを、真剣に競い合ったものだ。日本サーフィン連盟※11の記録によれば、当協会が主催した第二回全日本サーフィン選手権の開催された1967年には、すでに22チームものサーフィンクラブが登録されている。

サーフボード作りのパイオニアとして活動していたシェイパーたちもそれぞれに活躍の場を広げていった。前出の西武百貨店が扱った7本のハンセン・サーフボードのうちの1本を購入した中村一己※12は、親しかった高橋太郎とともにダックス・サーフクラブの一員としてサーフィンを楽しみながら、西武百貨店との契約を結んだ。日系アメリカ人のタック川原※13との連携でボードづくりを広げていった米沢プラスチックの米沢市兵衛※14も千葉のマリブ、勝浦周辺を中心にマリブ・サーフボードの展開を広げ、そして、多くのローカル・サーファーたちもまた、独自の方法でボードづくりにチャレンジしていったのである。

一方、日本に駐在していた米兵サーファーなどの間でも、Ted Surfの噂は口コミで広がり、神田のショップへ続々と集まってきた。厚木米軍基地に勤める軍属であるスティーブ・ペーリンもそのひとり。後に日本のサーフシーンの記事を米国サーファー誌に寄稿したジャーナリストで、テッドは自分の車で湘南、静岡、千葉と日本のサーフポイントを連れて歩き取材に協力した。今はすでに無くなってしまった太東海岸の漁港奥にあった岩場のポイントを発見したのも、スティーブらとともに走り回っていたときのことだった。

サーフィンをもっと多くの人にも広めたいという気持ちもあった。地方の海をサーフィンしながら巡ることは、自社ブランドを広めるためのプロモーション活動でもあったが、当時は、海で遊ぶという行為がまだ理解されていないエリアも多く、いろいろな意味で目立った存在となった。新聞社の取材を受けるはずが、「海での危ない遊びは駄目だ」と、地元の警察官にはとがめられ、取材記事もあまり好意的ではなく、印象の悪い内容となって掲載されてしまう時代だった。

※3 ドジ井坂(井坂啓己)/69年に全日本サーフィン選手権大会で優勝、日本初の代表として世界選手権へ出場。76年に全日本プロ・サーフィン選手権初代チャンピオン。西野光夫らと茅ヶ崎にサーフィンクラブ「バーベリアンズ」を結成、71年にはコスミックサーフボード(サーフライダース社)を設立。ライター、サーフィン雑誌編集長なども歴任、TVコメンティーナーやイベントプロデューサーなど多彩な才能を発揮する。現在は「ビーチクラブ全国ネットワーク」事務局長として活動を続ける。

※4 長沼一仁/1950年生まれ。69年全日本ジュニア・チャンピオン。60年代後期から70年代中期にかけて活躍したコンペティター。ディック・ブルーワーに師事し、日本でのブリューワーボードの展開をスタート。サーファーとしてボードシェイパーとして活躍。

※5 川南活/1951年生まれ。兄、正氏との兄弟サーファーとして鎌倉で活躍。70年代より海外のサーフスポットを訪れ、自由なサーフィンライフを展開する。79年に川南活サーフボードブランドを設立。現在も、シェイパーとして活躍している

※6 小室正則/1949年生まれ。1968年全日本ジュニア選手権優勝。後にジェリー・ロペスのブランドでもあった「ライトニング・ボルト」と契約、日本での「ライトニングボルト」サーフボードの流行を生んだサーフィン企業家として80年代に活躍。

※7 出川三千男/1950年生まれ。鎌倉を中心に70年代の優秀なコンペティター。サーフボード・シェイパーとしても豊富な経験と優れたセンスを持ちあわせ、現在も「NO BRAND」というハイクォリティー・サーフボードの展開を湘南・七里ケ浜海岸で行っている。

※8 佐賀亜光/1944年生まれ。1961年ごろより湘南鵠沼ビーチに遊びにきていた米兵よりサーフィンを学び、仲間たちとサーフィンに親しむ。3兄弟の次男(長男:光三、三男:直人)62年にサーフィン組織「サーフィングシャークス」を結成。64年鴨川で始めて開催された「平凡パンチ」「JUN」主催のサーフィン大会で2位。68年には、日本サーフィン連盟の運営委員も努めている。

※9 石渡啓介/1934年生まれ。1961年に湘南大磯海岸でサーフィンを始め、「ビッグウエーバーズ」を結成。65年に鵠沼海岸で各地のサーフチームが集結した際に、サーフィン組織の必要性に賛同し、日本サーフィン連盟(NSA)の設立に貢献。基本理念を制定するなど協会発足に尽力した。また、ワイキキ・サーフィンクラブのジャッジペーパーを入手し、日本におけるサーフィン競技のルールやジャッジ方法の礎を築く。

※10 川井幹夫/1948年生まれ。64年、鴨川で開催された初のサーフィン大会での優勝を皮切りに、66年第1回全日本サーフィン選手権ジュニアクラス優勝に続き、翌年の第2回全日本サーフィン選手権ジュニアクラスでも優勝。76年には全日本プロチャンピオンと、数々の輝かしい戦績を持つ日本を代表する名サーファー。後に日本プロサーフィング・アソシエーション(N.P.S.A.)の理事長として活躍。現在も、千葉鴨川をベースとして精力的にサーフィンライフを送っている。

※11 日本サーフィン連盟/1965年に鵠沼の「シャークス」より佐賀亜光、菅野琇一、大磯「ビッグウェーバーズ」より石渡啓介、坂田道、宮戸正美、東京「ダックス」より中村一己、高橋太郎らが集まり当初メンバーとして結成。発足当初は、レスリングの八田一郎氏(日本アマチュアレスリング協会会長)に会長、「11PM」(1965〜1990年日本テレビで放映された深夜番組)で司会をしていた小島正雄氏に副会長を依頼し、西武百貨店事務所内に事務所を置いて活動していた。1966年に第一回全日本サーフィン大会が千葉の鴨川で開催。当初の会員数は約200名近く。

※12 中村一己/1938年〜2009年。1962年に湘南でサーフィンを始め、その後千葉の鴨川に移り活動。タック川原とコンビを組み、ボードメーカーを立ち上げるとともに、営業マンとして奔走。東京のデパートなどへの売り込み高い営業センスを持っていた。1971年にCHP(カリフォルニアハワイプロモーション)を千葉・一宮に設立。69年全日本ジュニアチャンピオン。

※13 タック川原/カリフォルニア出身。日系アメリカ人。1963年にHobbie Surfboardを片手に来日。日本でのサーフィン普及を目的に、サーフボードの製造技術提供の貢献した。そのパートナーがヨネザワプラスチックの米沢市兵衛。ふたりで「Malibu Surfboard」を完成させた。Dewey Weber Surf Teamの一員でもあった。千葉の勝浦にあるマリブポイントは地元カリフォルニアのマリブに似ているということから彼が命名した。

※14 米沢市兵衛/元々プラスチック会社を経営。学習院大学の仲間たちとともに千葉県勝浦を中心に活動。アメリカよりタック川原氏を呼んで63年に国産サーフボード「Malibu Surfboard」の製造を開始する。海外での生活経験も豊富で、日本でのサーフィンの普及の必要性をいち早く察知し、サーフボード製造に貢献した。

サーフィン映画の製作

学生時代に渡米したときのことが忘れられなかったテッドは、ボードづくりに追われる忙しい日々の合間を見つけ、再びカリフォルニアへと旅だった。

スティーブの弟は、かつてテッドがたびたび訪れていたDewey Weber Surfboard※15のチームライダーをしていたということもあり、スティーブとは近い間柄になっていた。その彼からの誘いもあってテッドは再び、カリフォルニアへと旅立つことを決めたのである。

60年代終わりから70年代にかけては、サーフボード・デザインもロングからショートへと変化した移行期であり、プロ化も本格化し、賞金をかけたサーフィン・コンテストが各地で開催されていった。

大きな大会へ行けば、必ずそこには世界中から、人気サーファーが集まっていた。そのうちのひとつ、ハワイのMakahaで開催されるマカハ・インターナショナル※16という世界大会があり、サーフィンの雑誌にも記事や写真が載っていたのを見て、テッドはすぐにそこへ行きたくなった。

そこでのサーフィンシーンを撮影してみたい。

サーフィンの映画を作るというあらたな夢が芽生え、創作意欲にかりたてられていった。それもそのはず、映画製作はテッドにとって子どものころからの大きな夢でもあったのだ。

「サーフィンをもっと広めるためにも、本場のサーフィンシーンをやはり映像で撮って皆に見せたくなってね。アメ横へ来るついでに、ちょくちょく神田の店に顔を出してくれた大磯ビッグウエーバーズの石渡さんが著名なサーフィン・カメラマンでもあったクラレンス・マキさんというホノルルに住んでいる人を紹介してくれたんですよ」

カリフォルニアに行く前に、そのマキさんを尋ねて、2週間ほどハワイに立ち寄った。

「サーフィンの映像を撮るためにハワイに来ましたって言ったら、マキさんが、サーフショップ、大会、パーティーなどへ俺を連れて行ってくれて、著名な人をいろいろと紹介してくれるわけ。マキさんは現地でもとても顔が利く人でね、会う人、会う人、すべてが有名なサーファーだったりと、豪華な顔ぶればかり…でも、みんな気持ちよく接してくれてね。サーフィンの大会がどうやって運営されているかなんていうことも聞けて、すごく勉強になったし、お世話になってしまい、今でも本当に感謝しています」

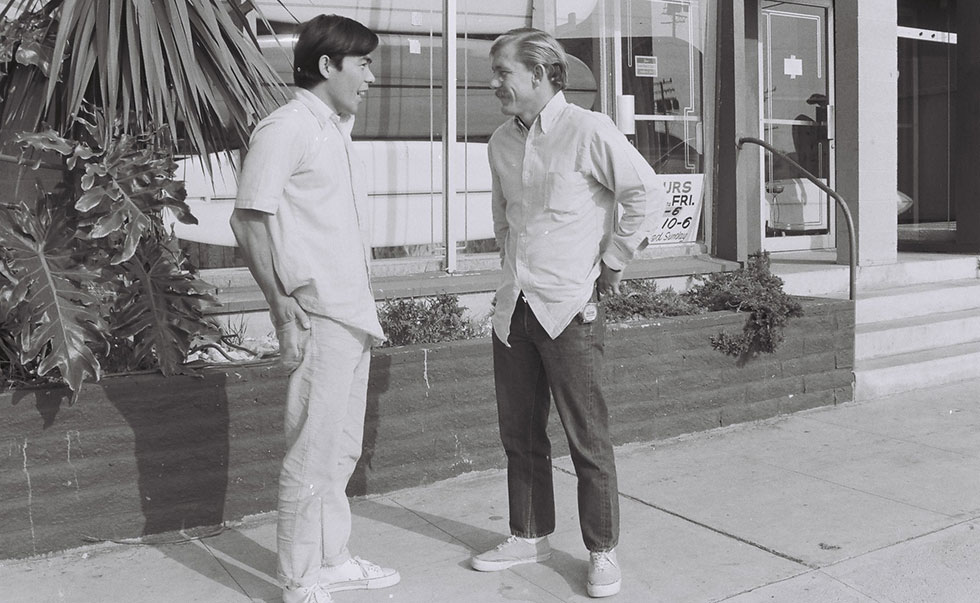

1968年、サーフィン映画を撮るためマカハインターナショナルの会場へと足を運んだテッド。右はコーキー・キャロル。

マカハ・インターナショナルの会場で、テッドは、屈指のチャンピオンとして名を馳せた地元サーファーのジョージ・ダウニング※17やその息子のケオニ※18を筆頭に、ジョエル・キャベル※18、ジェフ・ハックマン※19、レラ・サン※20の姉のマーサー・サン※21、カリフォルニアのコーキー・キャロル※22といったそうそうたる顔ぶれと知り合っている。

※14 Dewey Weber Surfboard/1950年代から60年代にかけて多くの優れた戦績を残した“ホットドッガー”サーファー、デューイ・ウエーバーが経営したサーフショップ。カリフォルニア・ハモサビーチのPCH沿いに60年に設立。サーフチームも世界中のメンバーで構成され、レラ・サン、タック川原を筆頭に、ナット・ヤング、デビッド・ヌヒワ、ランディ・ラリック、ハルルド・イギーなどそうそうたる顔ぶれが集まっている。Dewey Weberのロゴが貼られたユニフォームは当時、サーファーの憧れだった。

※15 マカハ・インターナショナル/54年にアマチュア大会としてスタートした後、ワイキキ・サーフクラブが主催し73年まで続いたサーフィン史上最初の世界的大会。ハワイ、マカハビーチで開催され、歴代の名サーファーが多数参戦した。

※16 ジョージ・ダウニング/54年、61年、65年マカハ・インターナショナル、55年ペルー・インターナショナルなど数々の大会で優勝。サーフィン史上を飾る屈指の名サーファー。サーフボードデザイナーとしても有名。

※17 ケオニ/ウォーターマンとして名高いジョージ・ダウニングの息子。1970年度世界選手権の決勝に進出。69年のマカハ・インターナショナルジュニアの部で優勝。

※18 ジョエル・キャベル/1938年〜63年、67年、68年のマカハ・インターナショナルで優勝。69年デューク・カハナモク杯優勝。「The Chart House」シーフードレストランのコロラドにオープン、その後カリフォルニアのビーチ沿いにいくつもの店舗を経営させる事業家としても活躍している。

※19 ジェフ・ハックマン/カリフォルニア出身。65年、70年、71年のデューク・カハナモク杯優勝を筆頭に、第1回パイプラインマスターズ、ペルー・インターナショナルなど数々の賜杯を手中に収めている。後に友人のBob McKnightとクイックシルバーを設立した。

※20 レラ・サン/ハワイ・マカハ出身。1950年〜1998年。マカハ出身の3姉妹サーファーで知られる末娘。マカハ・インターナショナルでも優勝。70年代半ばにプロサーファーとして活躍を再会後、ハワイの女性トッププロのひとりとなる。環境活動などにも精力的に参加し、クイーンズオブマカハとして日本でも彼女の魅力に惹かれるファンも多い。

※21 マーサー・サン/ハワイ・マカハ出身。レラ・サン、アネラ・サンとの3姉妹の姉。67年69年のマカハ・インターナショナル女子の部優勝。

※22 コーキー・キャロルカリフォルニア出身。4回に渡るUSチャンピオンの座につき、ほとんどのビッグイベントの決勝進出を果たすカリフォルニアンサーファー。70年代、ショートボードの転換期には“ミニボード”の開発に力を注いだ。

※23 ジム・フリーマン/カリフォルニア出身。「LET THERE BE SURF」「The Grass Wall」など60年代初期のサーフィン映画を製作した名プロデューサー。グレッグ・マクギリバリーとコンビを組んで「Free and Easy」「Waves changes」「Sunshine in Sea」「Five Summer Story」など数々の名作を残してきた。

※24 グレッグ・マクギリバリー/カリフォルニア出身。1963年「A cool wave of color」、「The Perfpormars」などの映画を製作。後に、ジム・フリーマンと組んで活動。サーフィン映画ビジネスから身を引いた後も、自然ドキュメント作品など多くの名作を残している。

※25 映画「サーフィンライフ」/日本で最初に作られた16㎜サーフィン・ドキュメント映画。カリフォルニアのサーフィン&スケートボードシーン、ハワイのサーフィンシーン、日本のサーフィンシーンなどサーフィンを中心として名サーファーたちのライフスタイルが自然体で記録されている。音楽はマイク真木氏が担当。日大芸術学部スキー部の先輩の口利きで、編集機材ならびに編集作業は日大芸術学部の生徒たちに協力してもらった。その原盤は、現在、新島のサーフィン・ミュージアムに保管されている。

※26 マイク・パーパス/カリフォルニア出身。70年代初期から中期にかけて頭角をあらわしたカリフォルニア・ハーモサビーチ出身のプロ・コンペティター。唇マークのHOT LIPSロゴで有名。

アメリカ大流行時代へ

1975年に「Made in USA」というカタログ雑誌が読売新聞社から発行され、続いて雑誌ポパイがマガジンハウスより1976年に創刊された。アメリカからのファッション、文化が紹介されるとともに、流行に敏感な若者たちは、こぞってアメリカ文化を追いかけ始めた時代であった。

テッドは、カリフォルニアで見たもの、手にいれたものを片っ端から記事としてまとめ、その原稿は雑誌ポパイの連載コラムとして扱われた。

撮影した映像は、テレビでも取り上げられ、サーフィン・コンテストの在り方を雑誌で紹介すれば、日本にプロ・サーフィンの大会が生まれるといった具合だった。

プロのサーフィン組織化の必要性を感じていたゴッデスの鈴木正※26、J.S.P.の斉藤鉄太郎※27らがテッドの元を訪れ、J.S.O.(ジャパン・サーフィン・オーガニゼーション)※28というプロ組織の立ち上げへの協力を求めてきたのである。

そして79年には、コカコーラボトラーズが協賛となった国内で初めての国際大会を千葉の夷隅川河口で実現させている。

若者たちのUSAトレンドを先行するかのように、サーフィンの人気はヒートアップし、テッドは若者文化の牽引役となっていくのである。

カリフォルニアからマイク・パーパス、ハワイからはリン・ボイヤー※29といったスター・サーファーを来日させ、日本のサーフィンブームを加速させたのもテッドの発想だったし、サーフィン奨学金制度という海外から学生サーファーを招き入れるユニークな企画を企てたりもした。

事実、その数年後には有名なプロ・サーファーが次々に日本に招かれ、サーフィン雑誌などで取り上げられることで、サーフィンブームは破竹の勢いでさらなる広がりをみせていったのである。

テッドの斬新なひらめきに導かれるかのように、日本のサーフィンは発展した。強い好奇心と自由奔放な行動力。サーフボードもトランクスも、ワックスもない時代。ないものは自分たちで作り出し、誰もがやらないことをまず自分たちが始めてみる。サーフボード製造も、またその販売も、海外からの輸入も、映画の製作もすべてが苦心独学で生まれた素晴らしき産物だった。

「サーフィン」と「遊び」が好きだったからこそガムシャラに動き、働き、無理もできた。決して平坦な道のりではなかった。わがままを言い、周囲の人たちにも心配をかけたときもあっただろう。紆余曲折の末、青春の蹉跌も嫌というほど味わってきた。しかし、そのテッドの自由で前向きな生き方が、今振り返ると、日本のサブカルチャーに偉大な功績を残してきたことに間違いはない。

(文中敬称略)

text : 吉田 文平

※26 鈴木正/1960年代後期から70年代前期にかけて全日本のシニアクラスで優秀な成績を収める。湘南のサーフボードメーカーの草分けであり、サーフショップの老舗“ゴッデス”のオーナー。

※27 斉藤鉄太郎/ジャパンサーフィンプロモーション(J.S.P.)という会社を創立し、多種多様なサーフィン用品の製造、輸入、販売を一手に行うと同時に、サーフィン雑誌「サーフマガジン」の出版事業も展開した。81年にJ.S.O.(ジャパンサーフィンオーガニゼーション)とN.P.S.A.(ニッポンプロサーフィンアソシエーション)が合併してできた統一プロサーフィン協会J.P.S.A.の初代会長に就任する。

※28 J.S.O.(ジャパン・サーフィン・オーガニゼーション)/日本最初のプロ・サーフィン組織として発足。日本で最初のプロサーフィン・コンテストは、世界からトップ・プロを招待しての初めての国際大会として千葉県夷隅川河口で開催された。その後、新島、愛知県伊良湖などでも企画されたが、伊良湖の大会ではサンケイ新聞主催で3000万円の賞金がかかっていたが波がなく中止となった。

※29 リン・ボイヤー/米国ペンシルベニア出身。68年に家族でハワイに移住。78年,79年の国際プロ・サーフィン・グランドチャンピオンの座をいとめた屈指の女子プロ・サーファー。70年代にテッドが日本へ招き、日本国内でも人気の高かった女子サーファー。現在はアーティストして活躍する。

1972年、ハワイと日本のサーフィン交流試合のためにハワイへ。写真左から渡部誠一郎、岡野教彦、岡野孝親、マイケル・ホー。中央が大野薫。

1979年、夷隅海岸で国内ではじめての国際サーフィン大会が開催された。

初代テッドチームメンバーだった長尾君(写真中央)と矢吹君(写真右)と一緒に鵠沼海岸で記念撮影。

テッドサーフボードの歩みは多くのサーファーたちに夢をもたらすと同時に、日本のサーフィンの発展に寄与した。

『ただ、アメリカを見たいからと、親に頼み込んで渡米して以後、いきあたりばったりの人生を僕は歩んできた。しかしドタバタだろうと夢を見つけ、そこに向って進んできたことだけは自信を持っていえる。夢を見続ければ、最高のサーフィンライフを、楽しい人生を歩んでいけるかもしれない……と、毎日を過ごすサーファーが1人でも増えてくれてくれたなら、僕はハチャメチャな人生もまんざらではなかったのかなと思う。』

TED阿出川

阿出川輝雄(あでがわ・てるお)

1943年生まれ。日本におけるサーフボード・ビルダーの草分け的存在。66年に東京神田にサーフショップをオープンし、サーフボードの製造業を行う傍ら、16㎜サーフィン映画の製作、サーフファッション&グッズの輸入販売、サーフィンイベントの開催、雑誌コラムの執筆など、サーフィンの発展に幅広い角度から寄与する。独学でどんなことにでもチャレンジする精神と夢と遊び心を常に持ち続けた男。アメリカから持ち込んだ「スポーツ遊びという文化」。その夢追いの人生は、多くの人に多大な影響を与えている。

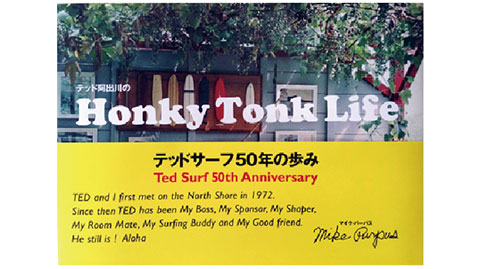

写真はすべて下記の写真集「Honky Tonk Lifeテッドサーフ50年の歩み」に掲載されています。200点にもおよぶ当時の懐かしい様子を知ることのできる貴重な写真の数々。テッド阿出川氏のサーフボード作りの歩みとともに、70年代のカリフォルニアサーフィンカルチャー、半世紀にわたる日本のサーフィンの歴史を垣間見ることのできる貴重な一冊です。